interview

スポーツ自転車ショップの

これからを考える(前編)

海外通販の普及、コンセプトストアの台頭、コロナ禍といった社会情勢、そしてユーザーの趣味趣向が目まぐるしく移り変わりつつあるなかで、スポーツ自転車ショップも変化を求められている。そこで今回は、「なるしまフレンド」「サイクルキューブ」「スポーツバイクファクトリー北浦和スズキ」「フォーチュンバイク」という方向性の異なる4ショップの代表に集まっていただき座談会を実施。自転車業界の現状を見つめ直すとともに、スポーツ自転車ショップのこれからについて語り合った。

2021.01.11

interview

Tomii Cycles/冨井 直インタビュー

フレームに宿る“美”と“楽”

テキサス州の州都、オースティン。ライブミュージックの街としても知られるこの地に、「Tomii Cycles」というブランドを立ち上げた日本人フレームビルダー冨井 直がいる。現代アーティストを目指して1998年に渡米した彼は、なぜ2011年に自身のフレームブランドを立ち上げることになったのか。自転車との邂逅、彼の地でのKualis cycles西川喜行さんとの出会い、そしてフレームづくりへのこだわり――。かねてから親交のあるフォトグラファー田辺信彦が現地でインタビューを行い、冨井 直の素顔に迫る。

2022.05.09

technology

La route自転車研究所 其の八

最新ロードバイクの空力設計(基礎編)

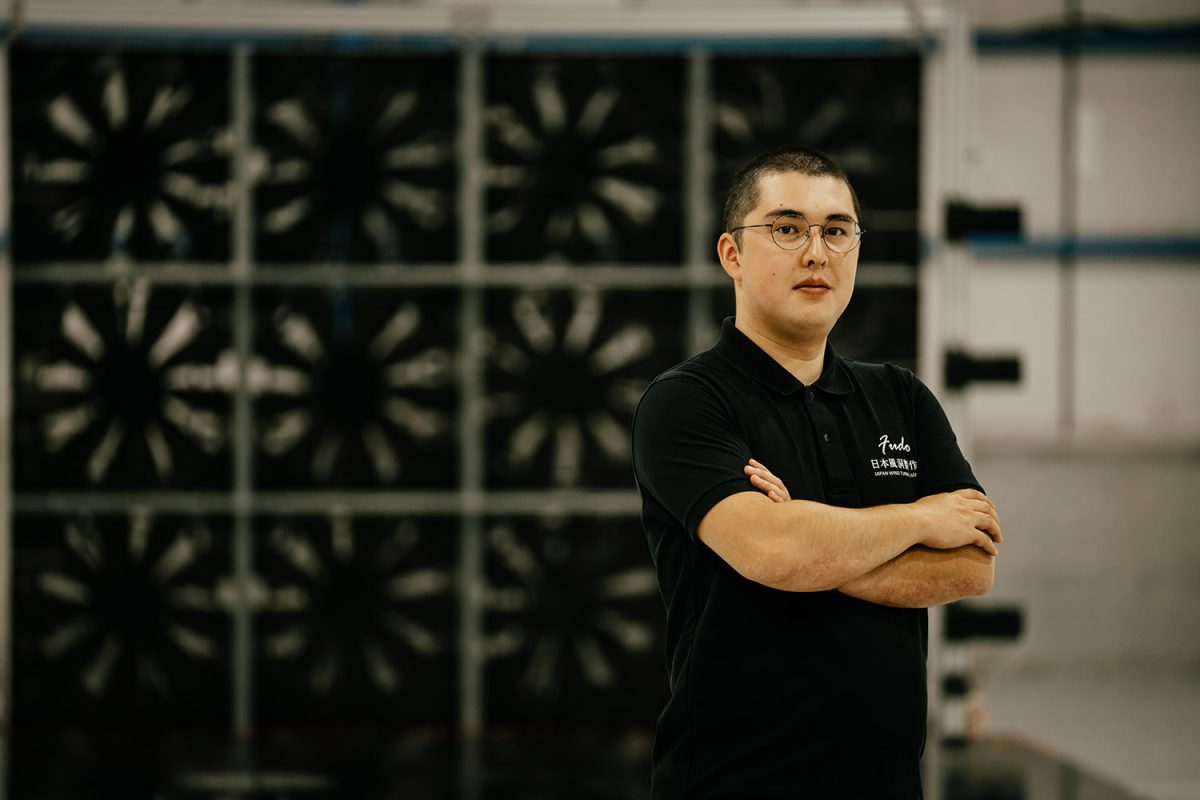

2011年のスコット・フォイルを始祖とする近代エアロロードは、目を見張るほどのスピードで進化を続けている。しかし、その技術の核である「空気抵抗」について、正しく理解している人は少ないだろう。空気抵抗に対する理解を深めれば、もっと自転車が楽しくなるはずなのに―― そんな想いを胸にLa routeは昨年春にオープンした風洞実験施設「富士エアロパフォーマンスセンター」を訪れ、日本風洞製作所代表のローン・ジョシュアさんに技術インタビューを実施。さらに、マドンSLR、ターマックSL8、オルトレRCという最新鋭ロードバイクの風洞実験も行い、スモーク装置によって空気の流れを可視化、3台の空力設計を丸裸にした。その濃い内容を3回に分けてお届けする。まずは「空気抵抗の基礎」から。

2024.03.04

interview

CX日本ナショナルチーム監督 竹之内 悠インタビュー

いま、代表を率いることの意味

全日本選手権が終わり、目前に迫ったUCIシクロクロス世界選手権。今年は男子エリートの沢田 時を筆頭に各カテゴリから計7名の日本代表が選出された。彼らを率いるのは、昨年秋にナショナルチーム監督に就任した竹之内 悠。若くして本場ベルギーで活躍し、全日本選手権5連覇をはじめ、国内外のシクロクロスで輝かしい戦績を上げてきたのはご存じの通り。また2019年からは母校の立命館大学で自転車競技部の監督を務めており、ナショナルチームの監督としてまさに適任と言える。今回はそんな竹之内“監督”にインタビューし、世界選手権への展望はもちろん、選手と指導者という2つの立場から日本のシクロクロス界が抱える課題や可能性、希望について聞いた。

2024.01.29

interview

留目夕陽選手インタビュー

自らの可能性を問う2年間

EFエデュケーション・NIPPOディベロップメントチームでの1年半の活動を経て、来季からEFエデュケーション・イージーポストへの昇格が決まった留目夕陽選手。ここ2年、ワールドチームで走る日本人は新城幸也選手のみという状況だっただけに、ロードレースファンが留目選手にかける期待はいやが上にも高まるばかりだ。La routeでは昇格発表直後のそんな留目選手にインタビューを敢行。彼の口から出てきたのは「グランツールに出たい」「ステージ優勝したい」といった威勢のいい発言ではなく、むしろ今をしっかりと見つめる冷静沈着な言葉の数々だった。果たして世界への切符を手にした、21歳のリアルとは――。

2023.12.11

impression

SPECIALIZED S-WORKS TARMAC SL8試乗記

モーガンヒルからの伝言

優秀な動力伝達性に加えて空力性能も身に付け、あの名車の誉れ高いヴェンジを廃版にしてしまうほどの万能バイクになったターマックSL7。それがまだ一級の性能を維持しているにもかかわらず、2023年、スペシャライズドはターマックをSL8へと代替わりさせた。レーシングバイクとして高い完成度を誇っていたSL7を、どう進化させたのか。群馬県の嬬恋で行われたプレスローンチに参加した安井が、Sワークスに乗り、プレゼンを聞き、現代ロード界の最重要モデルであるターマックについて考え、評価を下す。SL8に埋め込まれた開発陣からのメッセージとは?

2023.08.14

column

小俣雄風太のTDF現地取材レポート

Le Tour Ensemble 2023

世界最大の自転車レース「ツール・ド・フランス」。2023年も選手、機材メーカー、メディア、観客、そしてオーガナイザーまでをも飲み込みながらプロトンは突き進み、そして数々の物語を生み出した。La routeでは昨年好評だった、ジャーナリスト小俣雄風太のツール現地取材日記「Le Tour Ensemble」を1か月に渡ってお届けする。中継には写らない現地の空気感を、世界最高峰のレース取材の裏側を、そして小俣雄風太が見て、聞いて、感じたツール・ド・フランスをぜひご覧いただきたい。

2023.08.02

interview

のむラボ訪問記

通過点、あるいは最終目的地

機材好き界隈ではこれほど有名なのに、メディアでの露出が一切ないショップがある。手組みホイールで有名な大阪の「のむラボ」だ。ブログでの毒舌が独り歩きしている感もあるが、店主の野村泰文さんとはどういう人なのか。そして、彼が作るホイールはぶっちゃけどうなのか。安井がのむラボを訪ね、話を聞き、のむラボホイールをオーダーし、乗ってみた。(おそらく)自転車メディア初の、のむラボ訪問記&のむラボホイール試乗記。

2021.11.01

technology

YONEX CARBONEX SLD 開発譚(前編)

数値化できない性能を求めて

2022年の末、日本のスポーツ用品メーカーであるヨネックスが、新型のカーボンフレーム「カーボネックスSLD」を発表した。コンセプトは次世代の軽量ディスクロード。540gというフレーム重量にも度肝を抜かれたが、走りも驚くべきものだった。箱根の登坂をXSサイズのカーボネックスSLDと共にした安井は、「完成の域に達したリムブレーキ車に近い性能と乗り味」と評した。なぜカーボネックスSLDはここまで軽くなり、こんな走りをするのか。ヨネックスの新潟工場に赴き、カーボネックスSLDが生まれた背景に迫る。前編では、技術開発第一部の古山少太さん、川上清高さん、綾野陽仁さんの3名に開発秘話を聞いた。

2023.06.12

column

自転車のプリミティブに触れたパリ〜ブレスト〜パリの3日間

1,200kmの向こう側にあるもの

ツール・ド・フランスよりもさらに昔、1891年に長距離ロードレースとしてはじまった「パリ~ブレスト~パリ」は、いまや世界最高峰のブルベとして世界中のサイクリストを魅了しており、今年度は7,000人弱ものサイクリストがスタート地点のパリに集った。2019年大会ではサポートクルーの一員としてPBPに帯同したというジャーナリストの小俣雄風太が、2023年大会はクルマで移動しながら現地取材を敢行。ジャーナリストとして、そしていちサイクリストとして見たPBPの現地の様子を綴る。

2023.09.25

technology

ピーター・デンク氏インタビュー

鬼才が語る、フレーム設計の新事実

ディスクロードにしてフレーム重量600gを下回るという、にわかには信じがたい軽さを誇るエートス。そしてグラベルロードながら軽量ロードバイクフレーム並みの重量を実現したクラックス。それらを開発したのは、スコットのアディクトやキャノンデールのスーパーシックエボなど数々の名車を手掛けてきた、自転車界の鬼才と呼ばれるエンジニア、ピーター・デンク。La routeは、エートスが発表された1年以上も前から「デンクに話を聞きたい」と言い続け、ついに氏へのインタビューが実現した。エートスはなぜここまで軽くなったのか。なぜ従来のセオリーとは異なる形状になったのか。デンク氏から得られた回答のほぼ全てを、ここにお伝えする。

2022.02.21

column

メカニック小畑の言いたい放題(Vol.7)

高価格化と整備性と納期問題を考える

スポーツバイクの高価格化が叫ばれる昨今。一昔前は100万円を超えるモデルが珍しかったが、今や105完成車でもその価格に達する時代だ。さらに、「納期未定・売るものがない」問題、「ケーブル内蔵による整備性・ポジション自由度低下」問題が折り重なり、ロードバイク界は混乱の最中にある。なるしまフレンドのメカニック小畑 郁が、編集長の安井行生とともに自転車業界のあれこれを本音で語る連載「メカニック小畑の言いたい放題」のVol.7は、そんな現代ロードバイク問題の渦中にいる小畑さんに、現状と解決策を聞く。

2023.03.27

interview

ビルダー4名が語る、

金属フレームのこれから(前編)

年齢も性格もビジネスの形態も使う素材も考え方も違う。しかし日本のオーダーフレーム界を背負って立つという点では同じ。そんな4人のフレームビルダーが、各々のフレームを持ってLa routeの編集部に集まってくれた。金属フレームの可能性について、オーダーフレームの意味について、業界の未来について、モノづくりについて、忌憚なく語り合うために。その会話の全記録。

2020.04.24

technology

La route自転車研究所 其の四

自転車用タイヤのイロハ(前編)

自転車にまつわる様々な物事を深掘りする連載「La route自転車研究所」。第四回のテーマは「タイヤ」だ。加速、旋回、制動、自転車の全ての運動を司るタイヤ。チューブレス化とワイド化が急激に進み、激動の真っただ中にあるタイヤ。「なぜ自転車は曲がるのか」「グリップ“感”とは何か」「転がり抵抗とは」「ロードインフォメーションとは」―― そんな素朴な疑問に今、改めて真正面からぶつかってみる。取材先は、アジリストとグラベルキングで話題沸騰のパナレーサー。兵庫県丹波市にある本社に訪問し、技術部技術開発グループ久利隆治さん、佐藤優人さん、マーケティンググループ高橋 諭さん、三上勇輝さんの4名に4時間にわたってお話を伺った。

2022.06.13

interview

変わりゆくプロトン、変わらない別府史之

別府史之、38歳。職業、ロードレーサー。日本人初となるツール・ド・フランス完走者のひとりであり、高校卒業後から現在に至るまで、数えきれないほどの功績を日本ロードレース界にもたらしてきた人物だ。今回のインタビューは、フランスに拠を構えている別府が帰国するという話を聞きつけ急遽実施。インタビュアーは、別府史之を古くから知る小俣雄風太が務める。

2021.06.21

technology

La route自転車研究所 其の二

コンポメーカー各社の設計思想(前編)

自転車にまつわる様々な物事を深掘りする連載「La route自転車研究所」。第二回のテーマは「コンポメーカーの設計思想」。グロータックの木村将行さんと杉山健司さんに協力していただき、カンパニョーロ、シマノ、スラムという3社の機械式シフトレバーの設計を徹底分析。なぜカンパだけ多段シフトが可能なのか。シマノが目指す理想の変速機とは。スラムはなぜここまで軽くできたのか――。性能や使い心地、スペックの違いの理由を探る。

2021.03.22

impression

GIANT PROPEL ADVANCED PRO 0試乗記

巨人の挑戦とその結末

トレック・マドン、サーヴェロ・S5、スコット・フォイル、ビアンキのオルトレRC……主要メーカーがエアロロードを刷新した2022年、本命と目されているのがジャイアントの新型プロペルである。今作で3代目となる世界最大のスポーツバイクメーカーのエアロロードは、いかなる出来なのか。ポジションの関係でトップモデルのアドバンスドSLには試乗できなかったが、弟分であるアドバンスドプロに乗り、安井行生がジャイアントの開発姿勢を考えた。La route初のジャイアント試乗記ということで、大いに期待していたのだが……。

2022.12.05

impression

La routeに

新型アルテがやってきた(前編)

R9200系デュラエースと同時に発表されたR8100系アルテグラ。デュラの衝撃に隠れてしまった感もあったが、セミワイヤレス化、12速化、ローターの音鳴り解消など、デュラエース同様の進化を遂げた。シマノから新型アルテグラ一式をお借りしたLa routeは、なるしまフレンドの小畑 郁メカニックに組付けをお願いし、小畑×安井の対談で整備性、使用感、性能、その存在意義まで、多角的に新型アルテグラを検分する。デュラ同様に大幅な値上げをしたアルテグラに、その価値はあるのか。

2022.01.10

touring

“激坂さん”の日本縦断ブルべ参戦記(Vol.2)

暴風雨とハイビスカスと友人の激励

日本最南端の佐多岬から、最北端の宗谷岬まで。総距離2,700km、獲得標高約23,000mを一気に走り切る日本縦断ブルべ。それに人生をかけて挑戦した一人の男がいた。とあるイベントでパールイズミの激坂ジャージを着ていたがために“激坂さん”と呼ばれることになった、一人息子と妻と自転車と山を愛するその男は、なぜこのウルトラブルべを走ろうと思ったのか。国内最速でも、ギネス挑戦でもない、普通の自転車乗りによる日本縦断ブルべ参戦記。数々のトラブルに見舞われながら、なんとか準備を終えた激坂さん。vol.2では、出走前日から兵庫までの記録を綴る。トラブルの神様はまだ激坂さんに憑いているようで……。

2022.08.02

interview

ANCHOR RP9開発憚

背景にある愛情と狂気

コロナの影響でなかなか実現しなかったアンカー・RP9開発者インタビューが、やっと叶った。日本のメーカーだから、近くて簡単に取材できるから、なんていう消極的な理由ではない。RP9を見て、乗って、考えた結果、これはなにがなんでも開発者に話を聞かねば、と強く思ったのだ。あの走りは意図されたものなのか。もしそうなら、どうやって実現したのか。ブリヂストンサイクル上尾工場内のカーボンラボにて、RP9の秘密に触れた。

2021.11.22

interview

北米3大自転車ブランド座談会(前編)

ニッポンのグラベルロードの未来

日本のサイクリングシーンで「グラベル」という言葉を耳にしない日はなくなった。しかし、バイクの種類も増え、各メディアでその楽しみ方が紹介されるようになってなお、掴みどころのない幅広さを感じるのも事実である。そこで今回は、グラベルカルチャー発祥の北米を代表する3大自転車ブランド、キャノンデール、スペシャライズド、トレックのマーケッターに集まって頂き、グラベルの世界的な動向や日本市場の今を語ってもらった。ファシリテーションは、La routeでもおなじみの小俣雄風太が務める。世にも珍しい同業他社による、あけすけなグラベルトークを前編・後編に分けてお届けする。

2022.05.30

impression

ANCHOR・RP9試乗記

そこに“なにか”はあるか

やっと出てきた。アンカー初のエアロロード、そしてアンカー初のハイエンドディスクロードでもあるRP9。さらに、デュラエース完成車約120万円、フレーム価格約50万円という高価格帯への参入。アンカーにとって初めて尽くしの意欲作でもある。ライバルメーカーに対する遅れを取り戻せるか。競合ひしめくハイエンド市場で存在感を示せるか。オリンピックの興奮冷めやらぬ2021年9月の東京で、安井がRP9に乗り、真面目に考えた。

2021.09.27

impression

異端か、正統か

(SPECIALIZED AETHOS 評論/前編)

スペシャライズドは、2020年7月に新型ターマックを発表、同時に販売もスタートさせた。そのわずか3カ月後、ディスクロードにしてフレーム重量600gを下回る超軽量バイク、エートスがデビュー。この時代に空力は完全無視、ダウンチューブにロゴはなく、レースでも使われることはない。スペシャライズドは今、何を考えているのか。なにもかもが異例づくしのエートスを、編集長の安井が考察する。

2020.10.26

column

不愛想な自転車たち(Vol.01)

「スペック」や「速さ」が重視されるスポーツ自転車において、「ゆるさ」という何の数値化もできない性能で瞬く間に世を席巻した、1998年創業の自転車メーカー「SURLY」。2006年から幾度となく彼らの本拠地ミネソタに足を運んだ自転車ライター山本修二が、今までほとんど語られることのなかったSURLYのすべてをお伝えする。連載第一回目は、SURLYとの出会いと彼らがもつ魅力について。

2020.07.06

column

アラヤ・マディフォックス物語(vol.01)

銀輪が生んだ和製マウンテンバイク

1982年にデビューした日本初の量産マウンテンバイク、アラヤ・マディフォックス。それはいかにして生まれ、どのように進化したのか。それはなぜ歴史的な一台となり、そしてなぜ(一度は)姿を消したのか。40年近くアラヤに在籍し、マディフォックスの誕生から現在までを知り尽くした男、内藤常美によるマディフォックス物語。日本のマウンテンバイク黎明期の知られざるストーリーを連載でお届けする。Vol.1は、初代マディフォックスの開発~発売までのエピソード。

2021.05.31

interview

自転車メディアは死んだのか(前編)

『サイクルスポーツ』と『バイシクルクラブ』という、日本を代表する自転車雑誌2誌の編集長経験がある岩田淳雄さん(現バイシクルクラブ編集長)と、La routeメンバー3人による座談会。雑誌とは、メディアの役割とは、ジャーナリズムとは――。違った立ち位置にいる4名が、それぞれの視点で自転車メディアについて語る。

2020.06.29

interview

夢の続きを

2021年1月23日。女子プロロードレーサー、萩原麻由子のSNS上で突如として発表された引退の二文字。ジャパンカップで9連覇中の沖 美穂を阻んでの優勝、カタール・ドーハで開催されたアジア自転車競技選手権大会での日本人女子初優勝、ジロ・ローザでの日本人女子初のステージ優勝――。これまで数々の栄冠を手にしてきた萩原は、何を思い、引退を決意したのか。栄光と挫折。挑戦と苦悩。萩原麻由子の素顔に迫る。

2021.02.22

interview

冷静と情熱の間に――。

高岡亮寛の自転車人生(前編)

U23世界選手権出場者、外資系金融機関のエリートサラリーマン、「Roppongi Express」のリーダーでありツール・ド・おきなわの覇者、そしてついには東京の目黒通り沿いに「RX BIKE」のオーナーに――。傍から見れば謎に包まれた人生を送る高岡亮寛さんは、一体何を目指し、どこへ向かっていくのだろうか。青年時代から親交のあるLa routeアドバイザーの吉本 司が、彼の自転車人生に迫る。

2020.05.30

technology

La route自転車研究所 其の一

最重要部品、ボルトを理解する(前編)

コンポーネントやハンドルやシートポストなどのパーツをフレームに固定しているのは、全て小さなボルトである。自転車はボルトによって組み立てられているのだ。しかしある日、はたと気付く。自転車に欠かせないボルトについて、僕らはなにも知らない。素材は? 強度は? 締め付けトルクは? 作り方は? チタンボルトに交換する意味は? 自転車用チタンボルトでも有名な興津螺旋でその全てを聞いてきた。自転車を自転車たらしめる縁の下の力持ち、ボルトに焦点を当てる。

2020.12.07

column

追憶のサイクルウエア

快適性、軽さ、デザイン性――。ロードバイクの進化に呼応するように、サイクルウエアもまた時代とともに発展を遂げている。本企画では10代から自転車にのめり込み、自身もサイクルウエアに散財し続けたLa routeのアドバイザーである吉本 司が、自身の経験と照らし合わせながらそんな“サイクルウエアの進化”について振り返る。

2020.05.22

technology

重量半減という衝撃。

新世代チューブの真価を問う(前編)

チューボリートとレボループ。熱可塑性ポリウレタンを素材とした、最近話題の超軽量インナーチューブである。“新世代チューブ”などと呼ばれているそれらは、クリンチャー復権を後押しする夢の新製品なのか、それともよくある時代のあだ花なのか。パナレーサーのRエア、ソーヨーのラテックスと比較しながら、新世代チューブの実力を見極める。前編では、技術者2人に話を聞きつつ、ポリウレタンチューブのメリットとデメリットを探る。

2020.07.13

column

不愛想な自転車たち(Vol.01)

「スペック」や「速さ」が重視されるスポーツ自転車において、「ゆるさ」という何の数値化もできない性能で瞬く間に世を席巻した、1998年創業の自転車メーカー「SURLY」。2006年から幾度となく彼らの本拠地ミネソタに足を運んだ自転車ライター山本修二が、今までほとんど語られることのなかったSURLYのすべてをお伝えする。連載第一回目は、SURLYとの出会いと彼らがもつ魅力について。

2020.07.06

technology

プレスフィットの光と影

プレスフィット系BBについて話をしていたら、いつの間にかテーマがフレームメーカーの設計思想に変わっていた。木村さんが「最近のプレスフィット仕様のフレームは全然ダメ」だという理由は?「自転車業界の闇は深い」と嘆くその理由とは?「BBでフレームの剛性感は変わるのか」の続編。

2020.04.24

impression

TREK MADONE SLR7試乗記

なぜトレックは異形の自転車を作ったか

ピナレロのドグマも、BMCの各車も、「ウチのバイクはシルエットだけでウチのだと分かる」と、フレーム形状の個性を言い募る。2023年、彼らを赤面させるほどの独自性を備えたニューモデルが出た。しかも、そんなことを一番しそうになかった真面目なメーカーから。新型マドンである。初代マドンの登場から20年。7代目となった新作は、どんな走りをし、どんな存在になっているのか。人生の節目節目でトレックのロードバイクから衝撃を受け、自転車観が変わるほどの影響を受けているという安井行生が、新型マドンに乗って考える。

2023.03.06

interview

ジャパンブランド「ホダカ」を知る(前編)

自らの足で、立つと決めた日

普段生活していて、この会社の自転車を見ない日はないといっていい。ホダカ株式会社。「マルキン」ブランドの軽快車をはじめ、「コーダーブルーム」や「ネスト」といったスポーツバイクブランドを擁しているドメスティックブランドで、海外メーカーが隆盛なスポーツバイク業界では貴重な存在である。しかし私たち含めスポーツ自転車愛好家の多くは、その実態をほとんど知らない。今回はそんなホダカが一体どんな会社なのかを探るべく、インタビューを敢行。La routeチームは高揚感と緊張を胸に、越谷市にあるホダカ本社に向かい、代表取締役の堀田宗男さんと企画開発部部長の雀部庄司さんのお二人にお話を伺った。

2023.05.22